Warum ist Emotional Branding so wichtig?

Emotional Branding ist bei vielen Unternehmen eine beliebte Strategie, um eine besondere Verbindung zum Endverbraucher herzustellen. Hier hat sich das Marketing in den letzten Jahren inhaltlich massiv verändert. Waren vor einigen Jahrzehnten vor allem harte Fakten gefordert, liegt der Fokus mittlerweile immer mehr auf Emotionen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Vorteile diese Art von Branding Ihrer Marke bringt, welche „Triggerpunkte“ gedrückt werden sollten und für wen diese Herangehensweise geeignet ist.

Was ist Emotional Branding?

Der Begriff Emotional Branding verrät bereits, welche Definition dahintersteht: Mit der Bezeichnung Branding wird im Marketing vor allem der Aufbau einer Marke – also „brand“ im Englischen – bezeichnet. Das Emotional Branding stellt eine spezielle Form des Markenaufbaus und der Markenpflege dar. Es handelt sich hierbei um eine Marketingstrategie, mit der eine emotionale und langfristige Beziehung zwischen der Marke oder dem Produkt und den Kunden hergestellt werden soll.

Das Emotional Branding zielt dabei nicht ausschließlich auf den Verkauf eines Produktes ab, sondern baut zum Teil über Jahre hinweg das Vertrauen und die Kundentreue zu einer Marke auf. Mit großer Wirkung: Bereits mehrfach wurde bewiesen, dass Markenbotschaften mit Emotionen bei den Empfängern deutlich besser in Erinnerung bleiben als Markenbotschaften basierend auf reinen Fakten.

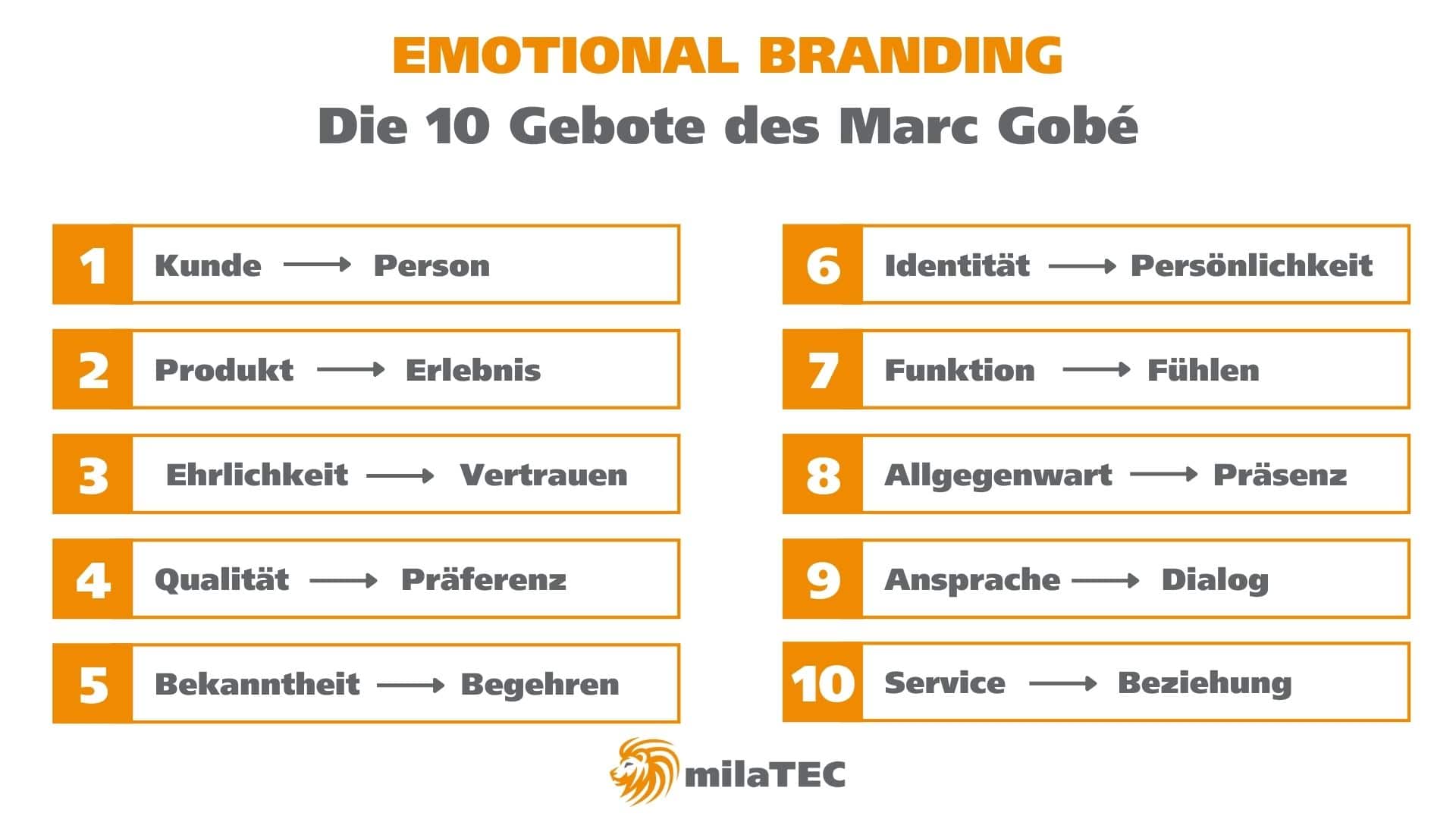

Die 10 Gebote des Marc Gobé

Wie Unternehmen Emotional Branding verwenden sollten, um ihre Marke zu stärken, ist in keinem einheitlichen Leitfaden festgelegt. Bereits im Jahre 2001 sorgte Branding-Experte Marc Gobè jedoch dafür, dass sich der Blick der Unternehmen auf ihre Kunden maßgeblich änderte. Festgehalten hat Gobé seine Ansätze und Ideen für Marken in den zehn Geboten des Emotional Branding, welche mittlerweile einen gewissen Kultstatus genießen. Gobé geht hier im Wesentlichen darauf ein, dass die Unternehmen den Kunden weniger als reinen Kunden, sondern vor allem als Mensch betrachten sollten. Zudem sollte der Trend laut Gobé beim gefühlsbasierten Branding zum Erlebnis gehen und sich nicht ausschließlich auf das jeweilige Produkt beziehen. Ein wichtiger Schlüsselfaktor ist für den Experten zudem die Kundenbetreuung, die Unternehmen neu denken sollen. Ziel ist es, den reinen Service zu einer konkreten Beziehung zu entwickeln. Die zehn Gebote für eine Emotional Brand haben wir hier einmal in Kurzform aufgeführt:

- Vom Kunden zur Person

Klasse statt Masse: Wenn Sie den Fokus auf einen wechselseitigen Dialog mit der einzelnen Person setzen, verbessern Sie die Verbindung zu Ihren Kunden. Sprechen Sie den Menschen persönlich an und lernen Sie von seinen Bedürfnissen – Personalisierung hilft Ihrer Marke.

- Vom Produkt zum Erlebnis

Betonen Sie nicht die objektiven Vorteile, sondern die Lebensgefühle, die Ihre Produkte in den Kunden auslösen. Vermarkten Sie Ihr Produkt also als ganzheitliches Erlebnis, um eine Emotional Brand aufzubauen.

- Von der Ehrlichkeit zum Vertrauen

Halten Sie sich an Werte, die Sie über Ihre Produkte in die Außenwelt kommunizieren. Nur so können Sie das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen – denn genau das bindet sie langfristig an Marken.

- Von der Qualität zur Präferenz

Qualität kann jede Marke von sich behaupten. Zwar ist dieses Versprechen zentral für Ihre Kunden, erzeugt allein aber keine langfristige Bindung an Ihre Produkte. Fokussieren Sie in Ihrer Werbung hingegen Emotionen, entwickeln Kunden eine subjektive Präferenz für Ihre Marke.

- Von der Bekanntheit zum Begehren

Sobald Kunden überzeugt sind, dass eine Marke ihren emotionalen Ansprüchen gerecht wird, bleibt sie besser in Erinnerung. Zielen Sie darauf ab, dass Kunden Ihre Marke nicht bloß kennen, sondern begehren.

- Von der Funktion zum Fühlen

Lassen Sie Ihre Kunden eine Emotion und Sinneserfahrungen erleben – nicht nur durch Ihr Produkt, sondern auch in jeder Form von Kommunikation. Dies ist laut Gobé ein wichtiger Bestandteil des auf Emotionen basierten Branding.

- Von der Identität zur Persönlichkeit

Entwickeln Sie die Identität und Werte Ihrer Marke hin zu einer spezifischen Persönlichkeit. Gobé verweist hier auf das Charisma, welches ein Unternehmen ausstrahlen sollte, um seinen Erfolg zu steigern.

- Von der Allgegenwart zur Präsenz

Durch Marketing nehmen Kunden Ihre Marke überall wahr. Durch Emotional Branding aber nehmen Kunden Ihre Marke gezielt in bestimmten Situationen wahr. Das Ziel: Ihr Produkt ist genau dann präsent, wenn es darauf ankommt.

- Von der Ansprache zum Dialog

Interaktion statt bloßer Kommunikation – das ist laut Gobé ein wichtiger Bestandteil des emotionalen Branding. Vor allem der EInsatz von Social Media ermöglicht Ihrem Unternehmen, in einen wertschätzenden Dialog mit Kunden zu treten.

- Vom Service zur Beziehung

Suchen Unternehmen nicht nur beim Verkauf Kontakt mit ihrer Zielgruppe, sondern langfristig und auf vielfältige Weise, entsteht eine Beziehung zwischen beiden. Hier liegt ein weiterer Kernpunkt von Gobés zehn Geboten.

Worauf sollten Sie beim Emotional Branding eingehen?

Der Erfolg und Misserfolg beim Emotional Branding hängt auch davon ab, auf welche Emotion oder welchen Aspekt der menschlichen Psyche im Marketing eingegangen wird. Generell gilt, dass das Emotional Branding unter anderem Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Bedürfnisse ansprechen sollte. Als gute Orientierung lässt sich die Bedürfnispyramide nach Maslow verwenden. Hier sind die fünf Grundbedürfnisse der Menschen aufgeführt:

- Physiologische Bedürfnisse

- Sicherheitsbedürfnisse

- Soziale Bedürfnisse

- Bedürfnis nach sozialer Anerkennung

- Bedürfnis nach Selbstverwirklichung

Beispiele, wie Emotional Branding eben diese Grundbedürfnisse anspricht, finden sich im Marketing mühelos. Im Bereich der Selbstverwirklichung ist zum Beispiel die Marke des Sportartikelherstellers Nike zu nennen, der mit seinem Slogan „Just do it“ zum Tun anregt. Versicherungsunternehmen wiederum sprechen mit dem Emotional Branding in ihrer Werbung vor allem die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen an. Ein Beispiel hierfür ist der langjährige Slogan der Aachen Münchener: „Mit Sicherheit ein guter Partner“.

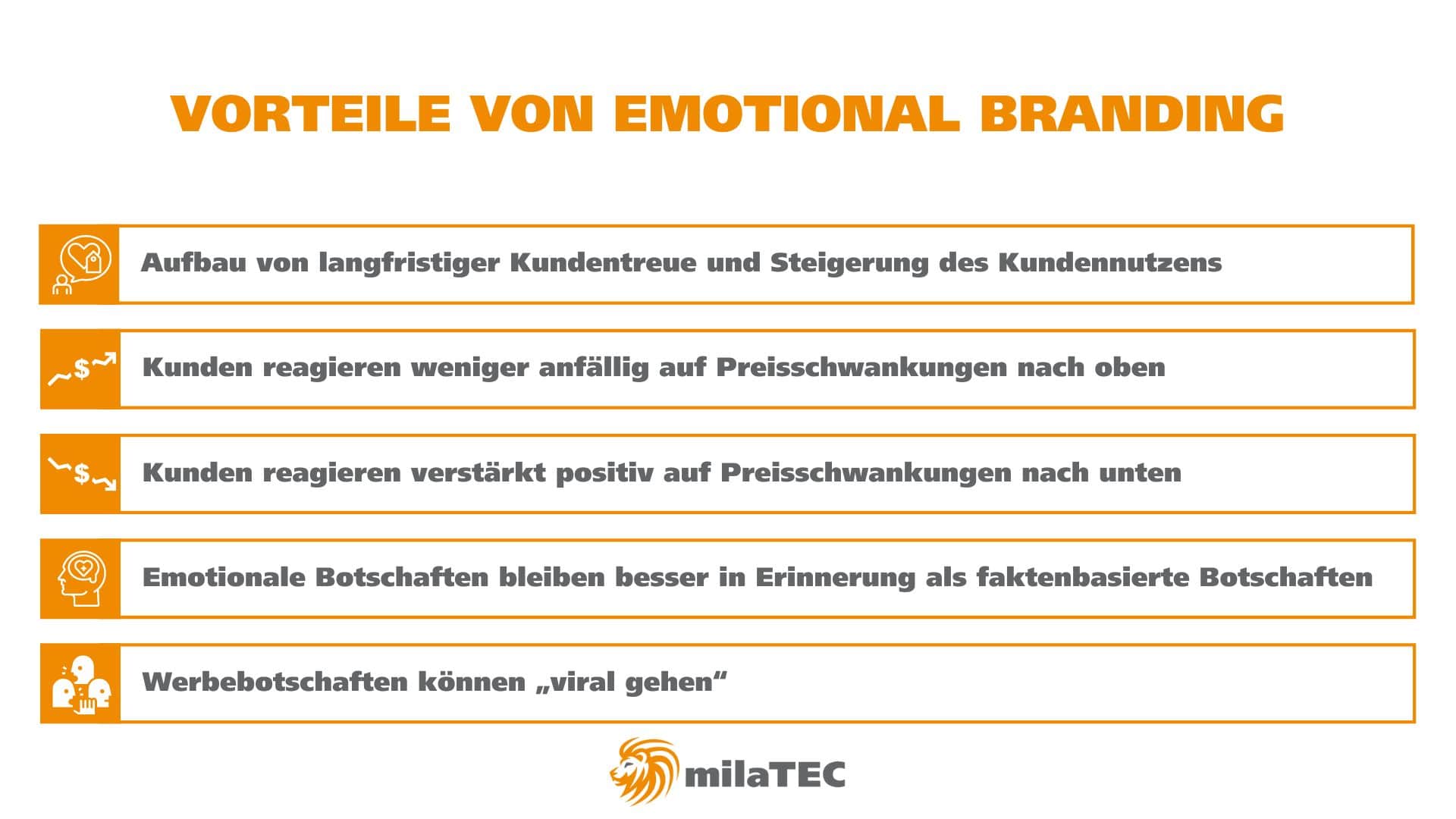

Welche Vorteile bringt emotionales Branding?

Emotional Branding ist immer häufiger bei verschiedenen Marken zu beobachten. Nicht ohne Grund. Es bringt verschiedene Vorteile mit sich: Angefangen beim Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen mit einer intensiven Kundentreue, durch die fast zwangsläufig auch der Kundennutzen erhöht wird. Darüber hinaus reagieren Kunden, die emotional an eine Marke gebunden sind, in der Regel weniger anfällig auf Preisschwankungen nach oben und verstärkt positiv auf Preisschwankungen nach unten.

Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass Unternehmen ihre Botschaften deutlich besser an die potenziellen Kunden übermitteln können. Der Kunde merkt sich Botschaften mit Emotion besser als Botschaften, die auf reinen Fakten basieren. Immer wieder konnten Unternehmen zudem mit ihren emotionalen Botschaften in den letzten Jahren ein starkes Marken-Image kreieren. Edeka etwa ist hierfür mit seiner Weihnachtsgeschichte ein Beispiel. Der Werbe-Clip aus der Vorweihnachtszeit ging im Internet viral, wurde millionenfach geklickt und erzeugte so ein sehr positiv emotionales Bild des Supermarktkonzerns.

Eine Marke, die Emotional Branding betreibt – und so mit ihren Botschaften die Gefühle potenzieller Kunden anspricht – hat folgende Vorteile:

Gut zu wissen: In verschiedenen Experimenten wurde herausgefunden, dass die emotionale Botschaft umso besser in Erinnerung bleibt, wenn sie zu der aktuellen Gefühlslage der Betrachter passt. Positiv emotionale Botschaften werden also von gut gelaunten oder positiv gestimmten Menschen unbewusst besser behalten als negativ emotionale Botschaften – und umgekehrt.

Wer sollte Emotional Branding betreiben?

Generell ist das Emotional Branding nur der Art von Unternehmen zu empfehlen, die im Endkundengeschäft aktiv sind. Im Businesskunden-Geschäft sind Botschaften mit Emotionen in der Regel nicht zielführend. Hier stehen eher die harten Fakten im Fokus. Ein Unternehmen im B2B-Bereich kann potenzielle Kunden so nämlich besser überzeugen.

Darüber hinaus entscheidet auch der durchschnittliche Kaufprozess, ob sich emotionales Branding für eine Marke lohnt: Es hat sich gezeigt, dass diese Art von Branding umso effektiver ist, je höher das Involvement der möglichen Kunden liegt. Das Involvement bewertet hier, wie viel Einsatz und Mühe der Kunde für die Wahl der richtigen Marke aufbringt, bevor er sich zum Kauf entscheidet. Bei Alltagsgegenständen wie etwa einem Shampoo ist das Involvement im Kaufprozess gering. Die Entscheidung zum Kauf einer bestimmten Marke wird also getroffen, ohne diese groß zu hinterfragen. Bei einem Autokauf hingegen herrscht ein hohes Involvement – es ist eine besondere Entscheidung, bei der Kunden häufig länger nach einer für sie passenden Brand suchen. Deswegen wäre bei einer solchen Marke Emotional Branding deutlich zielführender und mit potenziell größerem Erfolg verbunden.

Fazit: Mit Emotional Branding zu mehr Kundenbindung

Emotional Branding liegt im Trend. Dabei ging es Unternehmen lange Zeit vor allem darum, eine Marke rund um beeindruckende Fakten aufzubauen. Dieser Fokus auf Sachlichkeit hat sich im Marketing aber mittlerweile verschoben. Das auf Gefühlen basierte Branding rückt die emotionale Bindung zum Kunden in den Vordergrund und schafft so oftmals eine langfristige und intensive Beziehung zwischen Marken und Kunden. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass sich diese Art von Branding vor allem bei Marken im Endkundengeschäft frei entfalten kann. Im Geschäftskunden-Business wiederum werden die Erfolge einer Brand überschaubar bleiben. Zudem kommt es darauf an, dass die richtigen Emotionen des Betrachters angesprochen werden – und das zur richtigen Zeit. Eine emotionale Botschaft allein reicht also für ein nachhaltiges Emotional Branding keinesfalls aus.